|

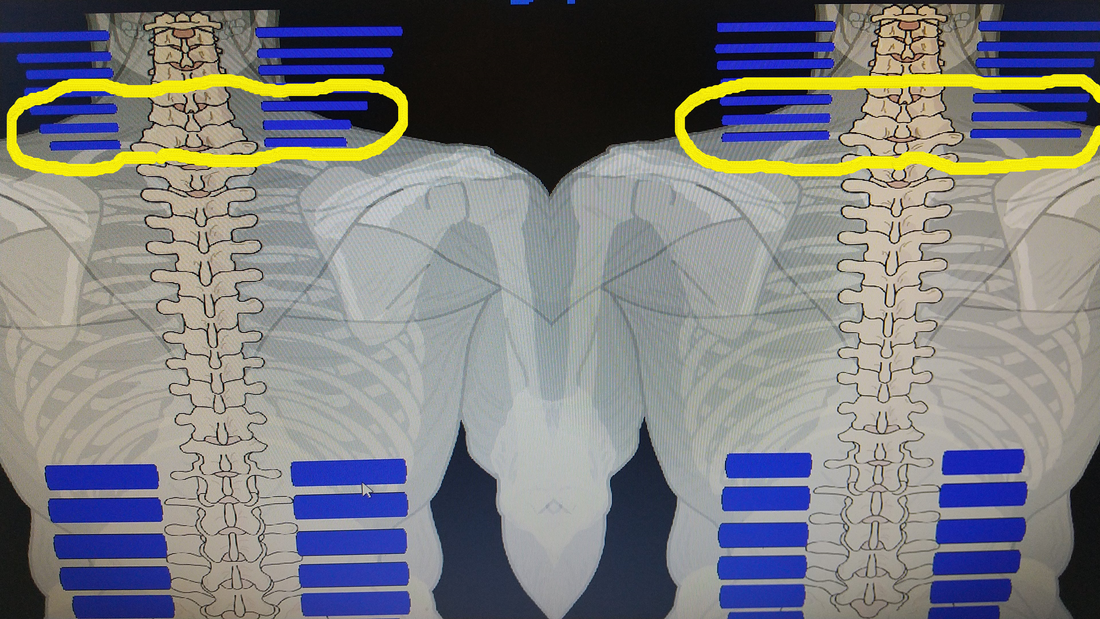

首から肩、腕にかけての激痛や痺れ。 医療機関の検査にて下部頸椎に問題(狭くなっている、潰れている)があると指摘されることが多いです。 頚椎症、頸椎椎間板ヘルニア、頸椎性神経根症、頸椎性脊髄症などと診断を受け、 鎮痛剤の処方、狭くなった椎骨間を広げる為の首の牽引、 場合によっては痛みを遮断する為のブロック注射が行われたりします。 いずれも対症療法です。 上部頸椎をアジャストした後、時間と共に症状が軽減し、いつの間にか改善した人は 周りの同じような症状の人に自分のことを話して一度受けてみたらと勧めてくれます。 只、病院で下部頸椎に問題(狭くなっている、潰れている)がある と言われたことが頭にあるので、上部頸椎は関係ないだろう(治療するところが違う) と思い機会を逃してしまう人もいます。 今日は下部頸椎の問題なのに、なぜ上部頸椎を調整するのかについて書いていきます。 下部頸椎間が狭くなっている、潰れているということは負担が掛かっていることです。 何が負担を掛けているのかというと、上に位置する頭です。 頭部の重みは成人で約5㎏、体重の十分の一とも言われます。 5㎏の米袋を持つとイメージが湧きやすいです。 なぜ椎骨間が狭くなるのか 多くの場合、加齢による骨や椎間板の変性が原因と言われます。 只、老化とは言えないような年齢の人も症状に悩まされていることも事実。 老化というよりも頭と背骨の構造上の問題なのです。 頭を載せている第一頸椎の僅かな変位により、頭部の位置が身体の中心線より逸脱します。 身体は頭を中心に保とうと背骨を歪めて補正することを無意識に、本能的に行います。 その歪みの好発部位が第4、5頸椎間、第5、6頸椎間であり、常に負担が掛かっている部分ということです。 原因と結果 確かに痛みや痺れの発痛源は下部頸椎です。 只、それは原因ではなく、むしろ結果と捉えた方が正しいでしょう。 頭と上部頸椎の位置関係が起因しており、更に言うと頭を不安定にする 長時間のPCやスマホの姿勢などの生活習慣、仕事の姿勢、日々の過ごし方に 上部頸椎の安定に影響を及ぼす原因があります。 検査にて視覚を通して客観的に確認 アジャスト前後に幾つかの検査を行いますが、 このようなケースにおいて私が特に変化に着目することは 下部頸椎部の皮膚温と上肢(両腕)の長短差です。 負担の掛かっている下部頸椎領域は血流が低下しており、 皮膚温が他の部分より低くなっていることが多く、 また仰向けで両腕を挙上(ばんざい)した際、長短差が確認できます。 下部頸椎を黄色でマーク。皮膚温が上がるとブルーバーの横幅が広がる。左側がアジャスト前。 つまり、診断された病名に関係なく、

普段このような状態で過ごされていたことが分かります。 アジャスト後、下部頸椎部の皮膚温の上昇と両腕の長短差が揃う、 もしくはより揃っているかを確認することで、これまでとの状態の変化、 ひとまず治癒のレールに乗せたかが分かります。 留意することは上部頸椎をアジャストすることで、その場で魔法のように 症状が消えるわけではないということです。(そのようなこともありますが。。) 身体の回復は傷の塞がりと同じで時間の経過が必要です。 アジャスト2週間後に検査で状態を確認します。 辛い症状から早く解放されたいという気持ちはよく分かりますが、 一時的に楽になることを続け原因を放置していると結果的に長引きます。 頭と上部頸椎の位置関係の問題は下部頸椎のみでなく、 腰を始め、背部のあらゆる箇所に負担を掛けサインとして痛みを発します。 また、左右の足に長短差がある状態で過ごすことにより、 股関節、膝、足首などに負担が掛かります。 上部頸椎をアジャストする目的は 病気の治療や症状の緩和の為ではなく、 自らに備わった力により回復を促すこと。 それを踏まえて症状という結果の治療ではなく、 それを引き起こしている原因の解消が先決と考えています。 |

RSSフィード

RSSフィード